segunda-feira, 30 de junho de 2025

quinta-feira, 19 de junho de 2025

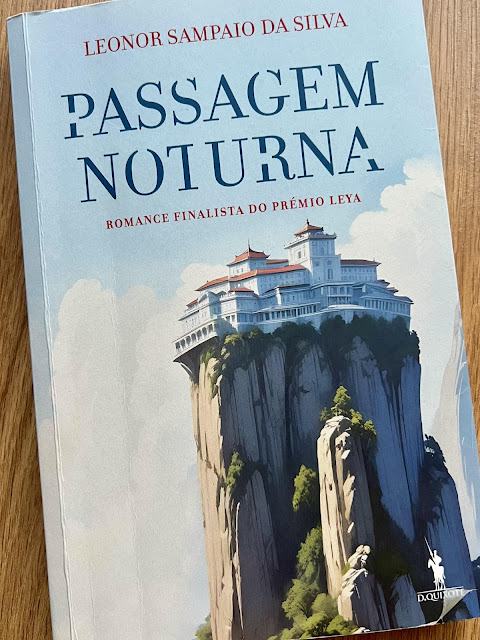

Passagem Noturna

“Mesmo que eu me descalce e fique a sós comigo, a escuridão

apanha-me em cada passagem noturna em que sobrevivo para contar a história da

multidão que, diariamente, habita em mim e, diariamente, me abandona.”

(p. 246)

A

propósito de “Os Caminhos de um Escritor”, sentenciava Julio Cortázar, na sua

primeira aula em Berkley, que “O romance é esse grande combate que o escritor

trava consigo mesmo […]”.

Finda

a leitura de Passagem Noturna, de Leonor Sampaio da Silva, podemos asseverar

que este foi um combate vencido pela autora micaelense. Parafraseando Carlos

Fiolhais quando se referiu à obra, “Quem tem sorte somos nós, leitores!”. Não

bastasse o bonito percurso e as elogiosas referências que o livro tem arrecadado,

recordemos, pois, que este foi um dos romances finalistas do conceituado Prémio

Leya, no ano de 2023, o que, convenhamos, não é coisa de somenos, dado o

prestígio do próprio prémio literário.

Conquanto

Passagem Noturna seja o primeiro romance da autora e Professora

universitária, há nele uma evidente maturidade, criatividade e solidez

conferidas por sucessivas investidas por outros modos e géneros literários. São

exemplos Mau Tempo e Má Sorte – Contos Pouco

Exemplares (2014), distinguido com o Prémio Humanidades Daniel de Sá; ABN

Da Pessoa Com Universo Ao Fundo (2017); Pouca Terra (2019); ou Quase

um Carimbo (2022), este, particularmente interessante por revelar uma audaz

e bem-fadada incursão pelo modo lírico. Com efeito, a competência linguística,

assim como o lastro que foi granjeando com obras anteriores, resultam agora em

rasgados elogios e merecidas referências.

Retomando

Cortázar e as suas aulas em Berkley, ensinava o contista argentino que “[…] os

contos nunca são ou quase nunca são problemáticos: para os problemas, existem

os romances, que os colocam e que procuram muitas vezes resolvê-los.”

Em

Passagem Noturna, e fruto de um fenómeno natural repentino e

inexplicável, um hotel fica completamente separado da restante superfície,

sendo envolvido por uma cratera funda e praticamente intransponível, lançando

os hóspedes ali instalados, assim como as demais personagens em “terreno

seguro” para situações de constrangimento que resultam em episódios ora cómicos

ora extremamente absurdos. É neste preâmbulo que espoletam diversas reflexões

sobre outras tantas problemáticas. Forçosamente, discorre-se sobre o

isolamento, não apenas o conferido pela condição ilhoa (a trama ocorre numa

porção de terra rodeada de mar, nunca identificada), mas, sobretudo, o

isolamento psicológico experimentado pelas personagens, assim como as

consequências a que este poderá aduzir. Por outro lado, a eterna insatisfação

humana é também alvo de atenção, assim como o infortúnio da orfandade. Explora-se

o amor, melhor dito, a ânsia de um amor partilhado e todas as vicissitudes a

ele associadas. Numa súmula da obra, poder-se-á falar numa narrativa “polifónica

que oferece várias perspetivas da mente e do comportamento humanos num momento

de crise - criando tão depressa situações cómicas e absurdas como dolorosas e

chocantes”.

Leitores

há que, legitimamente, percebem uma identificação com a escrita de José

Saramago, por exemplo, quando se deparam com personagens desprovidas de nome

próprio: a Menina Sem Sorte Nenhuma, a Guia Turística, o Senhor Engenheiro, A

Mais Recente ou o Barman. Não obstante, e numa análise um pouco mais alargada, recordemos

também o Senhor Fulano de Tal, personagem importante em Mau Tempo e Má Sorte

– Contos Poucos Exemplares, de 2014 ou, ainda, A Pessoa, personagem central

em ABN Com Universo Ao Fundo, de 2017. Desta forma, torna-se claro que

esta é uma estratégia literária selecionada pela autora e recorrente nos seus

múltiplos trabalhos. A par de outras, como sejam o uso exímio do discurso

direto livre, as subtilezas das descrições ou a gradação fleumática da própria

narração, conferem-lhe uma voz própria, distintiva, assim como o reconhecimento

da unicidade de um estilo que identificamos já como sendo da própria autora.

Acentuando

ainda mais esta singularidade, atentemos na construção cuidada das suas

personagens e na profundidade que a autora lhes confere. Não nos atenhamos

somente a este Passagem Noturna, e verifiquemos, especialmente, o

cuidado tido com as personagens femininas – geralmente as mais fortes da obra! É

recorrente a problematização da temática chegar narrada no feminino e, também por

isso, vir embrulhada em fina sensibilidade, não se deixando cair, todavia, num

tom melancólico, adotando antes um pujante, determinado e suficientemente

progressivo para manter o leitor agarrado, e criar admiração pelas próprias

personagens.

Em

Passagem Noturna, o plano formal ganha especial preponderância, podendo

mesmo afirmar-se que é fundamental para a compreensão de toda a narrativa. Não

terá sido por mero acaso que, aquando da apresentação da obra em Ponta Delgada,

a autora pediu aos presentes que efetuassem a sua leitura, respeitando cada uma

das partes, seguindo a sequência Prólogo – Primeira Parte – Segunda Parte –

Terceira Parte – Epílogo. Efetivamente, é no epílogo que toda a trama urdida

até então ganha nova consistência, muito mais lógica, e totalmente inesperada.

Numa

outra perspetiva, são aqui lançadas duras críticas ao papel que o turismo tem

granjeado na vida económico-social arquipelágica, especialmente na ilha de São

Miguel, arriscaríamos. Servindo-se de imagens caricaturais e, sobretudo, do

humor e da ironia, são apontadas faltas, exageros, devassas e outros, desde

aquele famigerado mês de março de 2015. A coberto do desenvolvimento económico

da região, cometem-se erros e praticam-se desmazelos, sob o impávido olhar de

uma populaça que se preocupa apenas com o redutor chavão do “Agora é que o

turismo dispara!”. Um turismo que já não respeita épocas, e que sempre se

encontrou em alta tensão com o cada vez mais fragilizado meio ambiente das

ilhas, incapaz de suportar a ganância incessante de alguns. Segundo a própria

autora, “Eu acho que a literatura serve para nós refletirmos sobre a sociedade,

sobre o nosso tempo, sobre nós próprios, e, de facto, uma das características

da sociedade açoriana nos últimos tempos tem sido o crescimento do turismo.

Julgo que isto é matéria mais do que suficiente para nós explorarmos

consequências através da imaginação […]”.

A

obra segue já o seu caminho, um trajeto que se espera de sucesso continuado, e

será agora lançada na Feira do Livro de Lisboa, no dia 21 de junho, sendo a

apresentação da responsabilidade de João de Melo, que, na contracapa se refere

desta forma ao livro: “O sabor divertido, a sinfonia da prosa, a inventiva da

ficção e o prazer de um texto literário novo na aventura criativa de Leonor

Sampaio da Silva;”.

Leonor Sampaio da Silva, Passagem Noturna, D.

Quixote, 2025

segunda-feira, 9 de junho de 2025

sábado, 7 de junho de 2025

quinta-feira, 5 de junho de 2025

terça-feira, 3 de junho de 2025

sábado, 17 de maio de 2025

quinta-feira, 15 de maio de 2025

terça-feira, 13 de maio de 2025

domingo, 11 de maio de 2025

sexta-feira, 14 de março de 2025

quinta-feira, 23 de janeiro de 2025

VEMO-NOS EM AGOSTO

Há umas semanas, e a propósito de uma crónica de Miguel Esteves Cardoso, escrevia: “Embora não o tenha lido ainda, e confesse que sou sensível à manifesta vontade do autor, a publicação deste parece-me aceitável, essencialmente pelas razões apontadas pelo MEC […]”.

Não obstante, terminada agora a leitura do livro, confesso que me abandonou, em definitivo, a certeza dessa aceitação, assim como passei a entender melhor a controvérsia que esta publicação póstuma provocou um pouco por todo o mundo literário. (Note-se que a edição é da responsabilidade dos filhos do Nobel, mesmo contra a vontade expressa do pai).

O livro agora publicado está inacabado e nada de relevante acrescenta à obra do colombiano, mas, e em abono da verdade, também não a diminui nem lhe belisca a qualidade. Então, por que razão trazê-lo a público, especialmente depois de Gabo ter manifestado a sua vontade?

Pelo autor se ter ocupado dele por sete anos parece-me um argumento demasiado frágil, muito embora tenha sido o utilizado por muitos, e alguns com grandes responsabilidades. Outros alegaram “ter o direito sacramental” de conhecer a obra que ficou inacabada, só por serem admiradores inveterados do autor. A obra completa está traduzida em dúzias de línguas; basta pegar num volume, reler e deixar-se comprazer. Outros, ainda, escudaram-se no esforço que o autor despendera, dada a sua manifesta incapacidade mental à altura e, só por esse esforço, já devia o texto ver a luz da publicação.

Percebo, mas não acompanho!

Por outro lado, e recordando a enorme repulsa (para dizer pouco) que sentimos ao ler o livro «Gabo e Mercedes, uma despedida», (D. Quixote, 2023), da autoria do mesmo filho de García Márquez, Rodrigo Barcha, um texto despudorado que nada acrescenta à memória do pai, à sua brilhante vida literária ou privada, pelo contrário, expõe-no numa devassa à intimidade, numa fase final da vida em que o recato deveria ganhar outra dimensão, considerando as limitações, não podemos condenar aqueles que presumem haver aqui intuitos mercantilistas e móbiles meramente económicos, num aproveitamento (abusivo?) da imagem de Gabriel García Márquez, o que é péssimo!

Embora diferentes, uma publicação e outra em nada dignificam a obra e muito menos engrandecem a memória do homem, pelo que encarregar-se-á o tempo de fazer perdurar os textos que efetivamente tiverem a qualidade para tal, e esses serão, por certo, os do realismo mágico brotados da imaginação e da mão criativa e saudável de García Márquez.

Gabriel García Márquez, «Vemo-nos Em Agosto», D. Quixote, 2024

terça-feira, 8 de outubro de 2024

A Voz da Ilha: uma voz que convoca!

In. «A Voz da Ilha»

A apresentação de um livro é sempre um momento especial e de grande responsabilidade. Embora nunca queiramos desvendar em demasia, é sempre uma tentação levantar o véu e dar a conhecer as peripécias mais interessantes da narrativa, para que o potencial leitor possa também ser enlaçado de imediato pelo universo do autor.

Neste caso em particular, essa tentação chega em dobro, primeiro porque a autora é a Anabela Freitas, uma escritora que já por bastas vezes provou estar entre as vozes mais proeminentes da literatura portuguesa, com especial enfoque - e permitam-me - naquela dedicada à infância e juventude, e depois porque o imaginário trazido até «A Voz da Ilha» é-nos a todos muito caro, já que se debruça sobre os Açores, os açorianos, a história do arquipélago e, sobretudo, sobre a identidade açoriana.

Conquanto «A Voz da Ilha» venha a ser catalogada como uma obra infantojuvenil, ajustada, essencialmente, aos jovens adolescentes, parece-nos que não deverá ser também olvidada pelos mais velhos, pelo público em geral e pelos açorianos, em particular, e isto, porque temos diante de nós um texto que consolida, sobremodo, a ideia do que foi e do que é ser-se açoriano nas ilhas e na diáspora. Este é um contributo precioso para se perceber as mutações que se operam na mentalidade das pessoas que vivem a condição da emigração por necessidade. É um livro sobre nós!

Em concreto, Anabela Freitas serve-nos não uma, mas várias perspetivas da mentalidade açoriana, valendo-se para tal do pensamento e da forma de estar e interagir de três gerações de uma mesma família de emigrantes, marcada de forma indelével pela pobreza ilhoa, e que, nos frios canadianos busca melhores condições de vida, aliás, como sabemos, percurso tomado por milhares de portugueses açorianos e não só.

Ao longo da leitura é notório o profundo conhecimento que a autora detém sobre o arquipélago, para além de muitas das suas especificidades, encontrando-se detalhes assinaláveis não apenas de índole histórica, como também cultural, ambiental, as rotinas ou as festividades da Ilha (sempre escrita com inicial maiúscula), curiosamente uma ilha nunca nomeada, mas que arriscaríamos ser uma das mais pequenas do arquipélago: pouco povoada; muito rural; com uma vila e algumas freguesias. Esta talvez...

Embora não haja muitas referências temporais ao longo do texto, inferimos que o início desta aventura canadiana se situe em meados do século XX, quando muitas centenas de ilhéus se viram atirados ao desespero, se sentiram mergulhados na miséria mais profunda, numa penúria que não chegava para forrar o estômago e tiveram de partir, carregando tristezas, memórias e saudades, mas também esperança numa vida melhor, mais folgada, e que culminasse no regresso então já tão desejado. Partiam rumo ao incerto, com a certeza de que ficar não era solução. Por tudo isto e mais, esta é uma obra que imerge nas raízes culturais, sociais e históricas dos Açores e dos açorianos, que explora a dicotomia entre a necessidade do ir, do partir em busca e o apelo incessante da ilha, do regresso a casa. Ganha voz o telurismo, o chamamento das raízes. Em concreto, Anabela Freitas recria a emigração de um casal que, com uma filha ainda adolescente, parte rumo ao Canadá e lá trabalha arduamente, procurando poupar o máximo para, logo que possível, regressar à terra. Vivem lá melhor do que nos Açores, mas trabalham muito e poupam o que podem, sendo frequentemente apontados por isso mesmo:

“- Éramos nós que tratávamos do jardinzito. Plantávamos alfaces e couves, em vez de flores, o que fazia com que se rissem de nós. Nunca nos importámos com isso, porque poupámos muito assim. Nunca fomos de férias.” (p. 40)

Sendo um livro que narra uma viagem física, aquela que se dá entre Vancouver e a Ilha, há também aqui lugar a outras viagens, muito mais pessoais e que ocorrem no íntimo de cada um, viagens bem arreigadas aos traços que, em uníssono, formam a personalidade de cada personagem. Viagens demoradas, interiores e com transformações de carácter; há aqui lugar ao abalar de certezas, pela descoberta de novas realidades e pelo alargamento de velhos horizontes; ruem convicções e crenças ante o despertar de novas consciências. Há aqui personagens que, ao longo do mês de estada na Ilha, experimentam tais transformações psicológicas que dir-se-ia que, à data do regresso aos frios canadianos, partem “novas pessoas”, completamente transfiguradas pela Ilha, pelos seus usos e costumes, pelas gentes da Ilha…

Se os mais velhos sentiam constantemente o apelo telúrico, o chamamento da Ilha, se estes eram continuadamente assolados pela saudade e vontade de regressar, esse sentimento vai-se esbatendo nas gerações seguintes e, salvo raras exceções, das quais Ana – a protagonista – faz parte, gradativamente, chamamento ilhéu vai-se esfumando, até que, já numa terceira geração de família emigrante, acaba mesmo por desaparecer. Anabela Freitas explora muito bem esta viagem, que diríamos identitária, onde, pela natural aculturação, se vão perdendo os traços comuns, os costumes e as tradições, “deixando assim de se demarcar” vincadamente diferenças e especificidades, no fundo, “o que alavanca aquilo a que comummente designamos por identidade!”, como outros a designaram.

Com efeito, se os avós almejam o regresso pleno às raízes, os pais já procuravam deliberadamente abandonar usos e costumes (nomeadamente a prática religiosa e a língua) buscando a integração plena e rápida, procurando combater, dessa forma, estigmas e preconceitos raciais e cito:

“Não sei porquê, mas ser filha de portugueses não me parece ser muito popular nesta cidade […]” (p. 5)

Há aqui também lugar à reflexão sobre a forma como eram (ou como são ainda?) recebidos os imigrantes e as diferenças de postura dos locais mediante a proveniência daqueles. Veja-se:

“Parece que os pais dele são de origem inglesa. Também imigraram para Vancouver, mas esses eram de outra espécie de imigrantes: os bem recebidos.” (p. 14)

Como muito bem escreve a autora, e cito:

“Não se é melhor ou pior por os pais terem nascido num sítio ou noutro.” (p.6)

Curiosa frase que se reporta aos comportamentos tidos na segunda metade do Século XX, e que, infelizmente, granjeia ainda hoje tanto significado. Devíamo-nos sentir envergonhados!

No livro, magnificamente ilustrado pelo artista plástico Rui Paiva, e como foi já dito, relata-se uma viagem até à Ilha, e explora-se o impacto que esse reencontro para uns e novidade para outros tem no íntimo de cada personagem. Torna-se, por isso, muito interessante acompanhar as diferenças psicológicas das diferentes personagens, à medida que se vão avolumando as vivências num espaço de onde, efetivamente, vêm as raízes de todos. É particularmente encantador ver como os elementos naturais da ilha produzem efeito na personalidade e comportamentos das personagens: o mar, o azul do céu e do mar, a dureza da terra, a humidade…

“Vou saber esta ilha como sei as minhas mão.” (p.18)

E cito novamente:

“Junto à costa formavam-se cordões brancos de ondas. De vez em quando, uma brisa mais fria vinha levantar-lhe fiapos: pareciam cabelos! Serão os cabelos das sereias? Sim, isto sim: isto é o Mar! Só para vê-lo valeu a pena ter vindo. A avó tinha razão.” (p. 22)

Embora revestida de forte carga subjetiva, a linha narrativa que mais interesse desperta ao longo de todo o texto, é o confronto de opiniões entre as irmãs Ana, a mais nova e Eva, a mais velha. Aliás, é na constatação dessas diferenças de pensamento, sequente evolução e aproximação final das mesmas que reside o âmago de toda esta viagem. Inicialmente em polos diametralmente opostos, Ana mostrava-se entusiasmada, procurando sorver o máximo de informação que pudesse sobre a terra dos pais e dos avós. Por outro lado, Eva sentia aborrecimento em tudo quanto vivenciava, chegou contrariada e a todos respondia com má cara e reparos vários, desdenhava de tudo, por se sentir canadiana, e por ter consciência de que não pertencia àquela “selva” – palavra da autora. Todavia, com o desenrolar da narrativa, há mutações e, enquanto em Ana estas se operam em termos de desenvolvimento da religiosidade, culto e crença, em Eva essas chegam por via do amor, esse sentimento que a todos transforma, e que a fazem relativizar tudo quanto tinha como fundamental na sua vida ainda adolescente.

Este é um escrito rico, e será sempre um texto de viagem, ou de viagens, não apenas ao íntimo de cada personagem, mas também ao pensamento de cada leitor. Chega-nos num registo mais ou menos híbrido, já que combina a diarística com a narrativa de ficção mais tradicional, originando essa alternância de géneros uma vivacidade muito interessante, permitindo, ao mesmo tempo, jogos temporais de grande subtileza, usando-se para tal analepses e/ou prolepses particularmente expressivas.

A «A Voz da Ilha» é, por tudo isto, uma voz que convoca; é uma voz forte que abre fendas na linha do tempo e traz à montra do presente uma estória que, afinal é a nossa História. Esta é uma voz que merece ser lida com o aprumo de todos os sentidos.

Anabela Freitas, «A Voz da lha», Letras Lavadas, 2024

(Gazeta de Paços de Ferreira, a 9 de outubro de 2024.)

#livrosecoisasdessas

segunda-feira, 8 de julho de 2024

LADY BOBS, O SEU IRMÃO E EU – U M ROMANCE DOS AÇORES

Apresentar um livro encerra sempre uma

forte carga emocional e é um momento de grande responsabilidade. Penetrar o universo

de quem produz a obra e procurar entender os motivos que levaram à sua saída

para o prelo nunca é tarefa fácil, especialmente quando falamos de uma obra

escrita e publicada nos anos inaugurais do século XX, há mais de um século,

portanto.

Em concreto, trata-se de um texto com

cerca de cento e vinte anos de idade, escrito por Jean Chamblin, uma mulher

americana, com ascendência em França, nascida no Outono de 1876, e cuja vida dedicou

às artes e ao ativismo. No teatro, por exemplo, desempenhou alguns papéis de

relevo e alcançou algum sucesso junto da crítica da especialidade, assumindo,

todavia, alguma falta de talento, o que terá originado esta viagem que sustenta

toda esta narrativa romanceada.

“Em

resumo, não tenho talento suficiente para o sucesso, nem vaidade suficiente

para o fracasso. E quero ar para lutar e expulsar isto de mim.” (p. 41)

Por serem inúmeras as semelhanças entre

factos biográficos relevantes e comuns muitos traços entre a Jean Chamblin – a

autora – e Kate – a protagonista e narradora da obra – torna-se consensual

considerar o livro como autobiográfico, sendo que este nasce a partir de uma

viagem marítima efetuada pela autora (e pela protagonista) desde Nova Iorque

até ao arquipélago dos Açores, viajando a bordo do Santa Maria, com os

desígnios de encontrar descanso e um pouco de diversão, fugindo dessa forma à

obscuridade em que se tornara a vida profissional. Isso mesmo é afirmado na imprensa

da época, aquando da primeira publicação do romance:

“The

present story is the result of a trip to the Azores in search of rest and

diversion. Having found these she proposed that others sould share her

diversion if not her rest” (p. 24)

A

autora, depois de se dedicar de forma empenhada ao estudo da educação para a

infância, redireciona, então, o seu percurso profissional para a representação

e para a escrita, tendo, todavia, publicado apenas este texto agora

apresentado, na altura com vinte e nove anos de idade, o que em boa verdade levanta

um certo mistério ainda por desvendar.

O

texto é primeiramente publicado em série mensal, na revista The Critic e

só posteriormente, já em finais de 1905, é publicado em livro, pela G.P.

Putnam’s Sons, hoje do grupo Penguin.

Maioritariamente

epistolar, o texto baseia-se no enredo criado a partir das relações estabelecidas

entre um reduzido grupo de pessoas que, de forma inusitada – ou não – se

reencontra nos Açores, em São Miguel, mais concretamente, e se aloja no Hotel Brown,

um hotel citadino, onde hoje de situa a Pousada de Juventude de Ponta Delgada,

fundado por George Brown, um jardineiro inglês contratado e trazido para a ilha

por José do Canto, em 1845.

Recuperando

da memória ambientes urbanos, mas também aqueles outros bucólicos e campestres

onde nobres e/ou burgueses se entretinham alegremente, é-nos constantemente oferecido

um panorama fidedigno da realidade ilhoa daqueles primeiros anos do século XX,

seja da vida que pulsava pelas artérias da cidade, mais especificamente na Rua

do Beco, hoje Rua São Francisco Xavier, seja aquela que corria pacatamente na

cratera das Sete Cidades ou mesmo no pacífico vale das Furnas, onde se

desenrola parte significativa da trama.

A viagem aos Açores, cuja duração se

estima em cerca de três meses, desde a segunda metade de abril de 1902 até ao

regresso aos Estados Unidos em julho do mesmo ano, inicia-se em Nova Iorque a

bordo do Santa Maria, tendo a embarcação passado pelo Faial, São Jorge,

Terceira e São Miguel.

Valendo-se de uma escrita simples,

escorreita, ora em harmonia com a simpleza dos ambientes descritos, ora um

pouco mais intensa e até revestida de uma comicidade em conformidade com as

interações entre personagens, este é um bom exemplo de literatura de viagem, e

embora se possa lamentar a ausência de referência a algumas das ilhas do

arquipélago, o que nos traz imediatamente à memória a incompletude da obra «Ilhas

do Infante», de Guilherme de Morais, também o reduzido destaque conferido àquelas

ilhas além de São Miguel é motivo de anotação, todavia, retenhamos o que diz a

autora sobre o arquipélago:

“Estão

aqui todas, as nove ilhas dos Açores. Pequenas ilhas cheias de orações e

santuários e sinos vespertinos, enfiadas num fio de água, como as dezenas nas

voltas de um Rosário do Mar. […]

Acontece-nos

apenas uma vez na vida sermos mesmo levantados do chão.” (p. 51)

Não

obstante, o que poderá, eventualmente, pecar pela curta extensão, redime-se fazendo

vingar uma enorme qualidade literária, assim como uma brilhante combinação de

géneros de que a autora se vai servindo ao longo da obra. Grande porção destes

relatos conduz os leitores a uma narrativa de viagem verdadeiramente

extraordinária, abrindo-lhes possíveis perspetivas de integração ou, pelo menos,

fazendo-os apaixonar-se irremediavelmente pela realidade ilhoa:

“Caminhámos

ao longo de uma rua estreita, com casas de pedra pintadas em tons suaves de

amarelos, azul e rosa, vermelho e verde, e de então em diante nunca mais os

meus pés tocaram o chão, e a minha memória regista apenas o badalar dos sinos

das igrejas, a passagem silenciosa de homens descalços e o misterioso capote e

capelo, ou o barulho das pequenas galochas de madeira; o gincho do velho carro

de madeira, com as suas rodas de madeira maciça e a sua junta de bois; o burro

com a sua carga, e o rapaz pequeno com o seu cigarro; pequenas cruzes e grandes

cruzes, grande igrejas e pequenas capelas – e as pessoas bondosas, à sua

sombra, a saudarem-nos com simplicidade; e acima de tudo um céu tão azul como

papel mata-borrão, e abaixo de tudo o estrondo do mar a bater contra o paredão

de pedra negra.” (pp. 53-54)

A leitura que conseguir penetrar além do ato meramente

descritivo e contemplativo, pese embora, este, per se, seja já digno de

assentamento, resultará numa enorme tela, onde foi pintada a traço fino e

delicado muito que seriam os Açores e os açorianos no início do século XX. Mas,

convenhamos, nem tudo eram rosas…

“Há

momentos em que trocaria todas as nove ilhas dos Açores por uma boa chávena de

café.” (p. 102)

Servindo-se muitas vezes de uma linguagem luxuriante,

mas nem por isso menos lúcida, Jean Chamblin dá-nos conta das belezas naturais

do arquipélago, não olvidando de, a trechos, lançar o seu olhar expositivo e,

subliminarmente, crítico sobre a vivência social, económica, no fundo,

sociológica, nos Açores, nesses primeiros anos do século XX, servindo-se, para

tal, de Lady Bobs, uma personagem inglesa, de bom coração, mas revestida por uma

personalidade altiva, marcadamente aristocrática, e levemente afetada pela

rudeza das ilhas e particularmente pela incultura de algum do povo açoriano:

“- Pergunto-me por que não morrem todas estas

crianças. Olha para elas! Vê aqueles bebés vestidos com uma só peça de roupa,

amarrada sob os braços, enquanto se sentam nestes frios chãos de pedra. É

chocante. Surpreende-me que uma só delas sobreviva.” (p. 128)

Esta é uma obra que precisa de ser lida com calma,

(re)construindo mentalmente cada imagem, saboreando cada descrição, para assim

conseguir trazer à memória cada recanto, cada visão, cada ângulo ou ponto de

vista descritos. Mesmo considerando a incompletude em termos de ilhas visitadas,

assim como as diferentes “profundidades” consignadas a cada ilha (fruto,

sobretudo, do tempo de estada do Santa Maria em cada porto) este relato

propicia uma visão distinta do arquipélago e, mesmo os afortunados que já

calcorrearam as nove ilhas que o compõem, terão aqui uma oportunidade de se

apropriar de uma outra visão que lhes é oferecida a partir do longínquo ano de

1902. Para aqueles outros que se encontram em processo de “ilharização”, esta

obra reveste-se, então, de uma valia redobrada, dando-lhes a conhecer uma visão

do passado que sustenta hoje a realidade que todos reconhecemos, assente não

apenas numa trama viva e extremamente interessante, mas também num conjunto de

fotografias, que, em uníssono possibilitam novas camadas percetivas, muitas

vezes, inalcançáveis, seja pela acentuada lonjura geográfica, ou pela falta de

acesso à eternização destes rasgos históricos temporalmente distantes, como é o

caso aqui hoje referido.

Como posteriormente o fizeram Raul Brandão, Guilherme de Morais e outros, esta é mais uma das muitas vozes (açorianas ou não açorianas) que tão bem soube engrandecer as nossas ilhas, descrevendo-as com os melhores adjetivos, captando-lhe os mais exuberantes espaços, mas sem nunca cair na tentação de uma condescendência bacoca e ilusória, tornando-se por isso em um dos expoentes que tanto enobrece a cada vez mais robusta literatura de viagens que tem os Açores como palco. Foi, portanto, em boa hora que Manuel Menezes de Sequeira, lisboeta radicado e encantado na ilha das Flores, decidiu dá-lo a conhecer aos leitores portugueses, traduzindo e apontando esta edição com preciosas notas de contexto geográfico e temporal, e que em tanto favorecem a compreensão da narrativa, pelos seus leitores contemporâneos.

Por isto mesmo, a ele, a minha vénia e o meu agradecimento pela coragem e labor tidos na publicação deste texto que, de outra forma, muito provavelmente, acabaria por desaparecer nas profundezas mais escuras do esquecimento.

Jean Chamblin, «Lady Bobs, o Seu Irmão e Eu, Um Romance dos Açores», Letras Lavadas, junho 2024

sábado, 6 de janeiro de 2024

A Força das Sentenças

«Estar doente sem direito a cura é algemar a esperança, decapitar a fé.

Um homem pode adoecer de qualquer coisa, mas não lhe roubem a luz ao fundo.»

in A Força das Sentenças, Pedro Almeida Maia

O último mês de 2023 revelou-se excecional para o mundo literário açoriano. Encerrámos o ano a festejar a vitória de Pedro Almeida Maia, que arrecadou o Prémio Literário Manuel Teixeira Gomes 2023, com a sua mais recente obra, A Força das Sentenças.

Os jurados Idalina Rodrigues, Mila Mariano e Carlos Café decidiram, por unanimidade, distinguir esta novela de entre cento e vinte obras a concurso «[…] pela atualidade do tema, pela originalidade e pela criatividade […]». Foi ainda destacada a «[…] linguagem metafórica evidente na preocupação do autor em causar impacto no leitor […]» traço aliás distintivo da escrita de Almeida Maia, tendo sido já colocada em evidência em outros trabalhos seus. A obra vencedora deste prémio, atribuído pela Câmara Municipal de Portimão, «[…] com o objetivo de promover e estimular a criação literária.», foi editadapela On y va e já se encontra disponível para comercialização.

Dividida em vinte e cinco capítulos, esta novela traz à luz do presente a condição final de um doente de Alzheimer, assim como todas as adaptações familiares e logísticas que o avançar da doença acarreta. Repetidas falhas de memória de acontecimentos recentes (a contrastar com a nitidez de um passado vivido há muito), confusões constantes, desorientações geográficas, dificuldades no cumprimento das rotinas de higiene, vestuário e outras ditam o diagnóstico e o destino de um homem viúvo que, em busca de um acompanhamento mais eficaz, se vê obrigado a trocar o seu Alentejo de quarenta anos por uma nova moradia na cidade de Coimbra.

Almeida Maia redigiu um texto marcadamente realista, decerto assente em vasta informação recolhida, o que lhe conferiu a oportunidade de manter um discurso coerente, firme e objetivo do princípio ao fim da novela, mesmo considerando a progressão da doença, que redundou numa expetável gradação crescente de angústia e sofrimento. Por outras palavras, há uma progressão natural do discurso, que surge paralelamente ao desenvolvimento da própria doença da personagem.

O autor de A Escrava Açoriana optou por abordar um tema substancialmente diferente daqueles sobre os quais tem escrito, todavia, fê-lo com o rigor a que já habituou os seus leitores. A preferência pela narração autodiegética, portanto em primeira pessoa gramatical, faz aqui toda a diferença, já que acentua o realismo da própria doença, abrindo ao leitor janelas pelas quais poderá visualizar aforma como um cérebro cansado e em fase de demência se comporta, quando afetado pela doença. Esta será, seguramente, a maior riqueza deste texto, sendo, ao mesmo tempo, sintomático do virtuosismo do autor, por ele próprio se ter emprestado a essa posição tão delicada e especial.

A Força das Sentenças, escrita em memória de Hélder Corrêa Melo, é, em muitos momentos, um texto pesaroso, sobretudo, quando o próprio doente atravessamomentos de pálida lucidez e se apercebe, ainda que vagamente, da sua situação clínica e de como ela condiciona a vida dos que o rodeiam: «Não tenho conseguido agradar à minha filha e não sei o porquê de isto estar a acontecer. Continuo a tentar ser eu mesmo, apesar da doença.»; «Esta doença veio rasgar-me a vida e destroçar a felicidade da minha filha. Sou maior empecilho do que ajuda, maior entrave do que facilitador. O melhor é mesmo desaparecer.»

Típicos desta forma de demência (cada vez mais prevalente na população mundial), são os sintomas comportamentais obsessivo-compulsivos, e Almeida Maia teve o cuidado de os incluir nesta narrativa: a intransigência ante a mudança de local de determinados objetos, os diversos episódios com o pudim de coalhada ou com a rede esticada no jardim exterior da moradia são exemplos disso mesmo.

Aqui são amplamente honrados todos os doentes de Alzheimer e até outros que padecem de outros tipos de demências. Almeida Maia oferece-nos um texto muito bem estruturado, conferindo o tempo certo a cada estádio da própria doença, e sempre em direção ao inevitável, numa cadência equilibrada, que envolve o leitor, retendo-o na leitura. Nunca revela uma atitude paternalista, e expõe ao leitor a doença em toda a sua severidade. Digna de referência é também a visão sobre o cuidador do doente, dando nota da exigência requerida para que o acompanhamento seja o mais eficaz possível.

A obra culmina com o brilhantismo de um Epílogo que terá, forçosamente, de inculcar diversas questões sobre a nossa própria existência, sobre a nossa condição humana e sobre a forma como nos movemos enquanto membros integrantes de uma comunidade. Temos entre mãos um livro que espelha fielmente as vicissitudes de uma temática muito atual, muito angustiante e sempre demasiado dolorosa. Foi escrito numa linguagem pertinente, ajustada e assente no estilo próprio a que o autor nos habituou. Convenhamos que não foi por mero acaso que Almeida Maia se destacou de entre os cento e vinte trabalhos levados a concurso e ganhou mais este prémio, que tão bem reconhece o excelente percurso que o autor tem vindo a trilhar.

Pedro Almeida Maia, A Força das Sentenças, On Y Va, dezembro de 2023

quinta-feira, 7 de dezembro de 2023

FALO DOS FRIOS DA AMÉRICA DO NORTE

Há nos frios da América do Norte um Portugal diferente deste plantado no velho continente, há quase novecentos anos. Um Portugal mais pequeno, é certo, mas muito solidário e extremamente caloroso. Ali recebe-se de braços bem abertos e envolve-se quem chega num abraço fraterno. Deparei-me com portugueses que sentem ainda um enorme orgulho dos seus símbolos mais representativos, a língua, em particular, e que estão longe de se aterem exclusivamente à mostra de uma etnografia que, sendo importante, não se assume como único interesse destas pessoas. Senti um Portugal capaz, atento à vida que flui tanto do lado de lá, como deste lado do Atlântico. Encontrei uma comunidade que se organiza, que se quer assumir participativa e se encontra munida de massa crítica bem acentuada, o que sedimenta a participação cívica e organizacional. Falo de portugueses capazes e com ideias alternativas, revestidas pela modernidade que emerge da sã convivência com o mundo mais desenvolvido, o que redunda num substancial alargamento de mundividência, que convém registar. Confesso que foi nesta viagem que compreendi, em definitivo, a importância de o Governo Regional dos Açores manter, ao longo dos anos, uma Direção Regional das Comunidades no seu organigrama. Deparei-me com gente focada no futuro, sem, todavia, esquecer as raízes e o trajeto que a trouxe até aos dias de hoje. Conheci na província do Quebec – Canadá –, um Portugal diferente deste onde cada vez mais vivemos isolados, entregues, quase em exclusivo, ao vazio das relações virtuais, a que as redes sociais nos votam. Ali, vi muitas pessoas alinhadas em organizações identitárias, que lutam em conjunto pelo bem comum e que têm por móbil único a ajuda ao próximo. Recordei, com saudade, aquela postura altruísta, de sentido comunitário que vivi apenas durante a lonjura da minha infância, e que era mantida por amigos e vizinhos da minha casa, na rua da Bela Rosa, ao longo das últimas duas décadas do século passado.

Confesso que foi uma verdadeira descoberta estar entre estas pessoas que, com o seu caloroso acolhimento, nos fazem esquecer do frio canadiano: açorianos orgulhosos, de enorme sentido telúrico e que carregam constantemente o arquipélago no coração. Com estes novos amigos, integrei uma percepção muito mais profunda e clarividente da expressão que garante que conhecemos melhor o “ser-se açoriano” assim que chegamos à diáspora, ideia, aliás, veiculada pela própria Natália Correia, no seu livro “Descobri que era europeia”.

Conheci pessoas muito interessantes, oriundas de diversos países do mundo, mas todas com pontos de vista reveladores e opiniões bastante diferenciadas, todas empenhadas em calcorrear um caminho que se pensa ser promissor, sem nunca olvidar o sítio de onde viemos.

A convite do jornal LusoPresse e do programa LusaQ TV, estive presente na “Conferência - A Comunidade Portuguesa do Quebec - Uma Visão do Passado, Presente e Futuro”, levada a efeito na Casa dos Açores do Quebec, onde fui recebido com enorme simpatia e fraternidade. Foram dias de trabalho intenso e, por entre intervenções de grande valia, tive a oportunidade de partilhar a minha opinião sobre o estado atual da literatura açoriana, valendo-me, para tal, de duas grandes obras recentemente publicadas: “Os Velhos”, de Paula de Sousa Lima, e “A Escrava Açoriana”, de Pedro Almeida Maia.

A conferência esteve muito bem organizada; os temas desenvolvidos, para além de ecléticos, revestiram-se de atualidade e pertinência assinaláveis, tendo havido espaço para a discussão e partilha de reflexões.

Houve o painel dedicado à Emigração/Imigração, onde se sublinharam os problemas de sucessão geracional entre os emigrantes portugueses naquela comunidade, lamentando-se o afastamento dos mais jovens, que, compreensivelmente, vão talhando os seus percursos sujeitos cada vez mais a um processo de natural aculturação. Houve, no entanto, quem apontasse possíveis soluções para contrariar esta realidade, em especial as geminações entre cidades e comunidades. No painel dedicado à mulher, foi possível traçar o perfil da mulher emigrante de há setenta anos, em contraponto com o paradigma a que agora se assiste, salientando-se as profundas alterações entre um tempo e outro, havendo mesmo quem se congratulasse com a diminuição significativa das desigualdades de género. Houve espaço para os mais jovens se pronunciarem e, em boa verdade, fizeram-no de forma muito comprometida, deslumbrando os presentes e deixando no ar uma esperança no futuro. Falou-se de comunidade e da sua representatividade e importância local, regional e até nacional, e ao serviço dela, discutiu-se de forma muito participada os meios de comunicação social, concluindo-se que, embora indispensáveis, há que pensar o futuro e nos desafios que este trará. A terminar houve espaço dedicado à literatura, artes plásticas e de cena, onde diferentes intervenientes se debruçaram sobre ramos distintos da cultura, mas onde todos concordaram com o papel basilar que esta terá de assumir em qualquer comunidade.

Paralelamente aos trabalhos, houve tempo para homenagear aqueles que se destacaram nas suas áreas profissionais, ao longo do último ano, mantendo desempenhos de excelência e em prol do desenvolvimento da própria comunidade portuguesa e açoriana do Quebec.

Falo-vos de uma experiência muito enriquecedora, espelhada em sinergias de qualidade reconhecida, e que possibilitou o contacto com pessoas excecionais, profissionais de excelência de um e de outro lado do Atlântico.

A terminar, deixo um especial agradecimento a Norberto Aguiar, alma do jornal LusoPresse e do programa LusaQ TV, o grande impulsionador desta conferência, por todo o seu labor e esforços para que tudo pudesse terminar no sucesso que se almejava.